Solitude et mal du pays, l’autre réalité des études à l’étranger

HSBC vient de sortir une étude sur les difficultés rencontrées par les étudiants partis étudier à l’étranger. Une occasion pour nous d’aller chercher quelques voix qui témoignent de leur véritable vécu à l’étranger, au-delà de “l’expérience inoubliable” promue par les écoles.

“Je n’avais personne avec qui échanger”. Mathilde, 23 ans, étudiante à Audencia a passé un an au Royaume-Uni. Pour elle, son année à l’étranger a été très... solitaire. “Là-bas, je n’arrivais jamais à me sentir totalement à ma place.”

Si l’expérience de Mathilde semble détonner dans le lexique grammatical jalonné de “hyper cool” et autres “super enrichissant” habituellement utilisé pour dépeindre son voyage à l’étranger, il semblerait qu’elle ne soit pourtant pas seule dans ce cas. Aujourd’hui sort une étude de HSBC dans laquelle 1.000 étudiants entre 17 et 29 ans répondent sur leur expérience d’expatriés et surtout les difficultés ressenties pendant leur voyage. Les questions vont de combien ils dépensaient par mois aux sons qui leur rappelaient le plus chez eux. Et non, tout n’était pas “hyper cool”.

Il faut dire que depuis plusieurs décennies, l’année à l’étranger n’est plus vue comme une année sabbatique prise par quelques paumés en marge. Elle est même devenue un leitmotiv des études supérieures. “La réalité de tout business ne peut aujourd’hui s’envisager que dans une perspective internationale”, peut-on lire sur le site de l’Emlyon.

D’ailleurs, longtemps l’apanage des écoles de commerce et de Sciences Po, désormais tous les étudiants ont droit au discours sur les bienfaits de l’international, de l’école d’ingénieurs aux Beaux Arts en passant par médecine. “L'ingénieur, au cœur de grands projets industriels, travaille au sein d'entreprises et d'équipes multiculturelles. Il est donc essentiel pour nos élèves d’aller se confronter à un autre mode de vie, à un autre environnement culturel”, expliquent les responsables de Centrale Lyon.

Et dans nombre de formations, au-delà de “l’opportunité”, il arrive souvent que l’année d’échange soit obligatoire. A l’ESCP Europe par exemple, on ne peut pas passer plus de deux semestres consécutifs à Paris. A Audencia ou à l’Emlyon, les élèves doivent avoir à l’issue de leur parcours en école une expérience professionnelle de 6 mois consécutifs à l’étranger. “Et je crois que c’est un problème”, témoigne Mathilde.

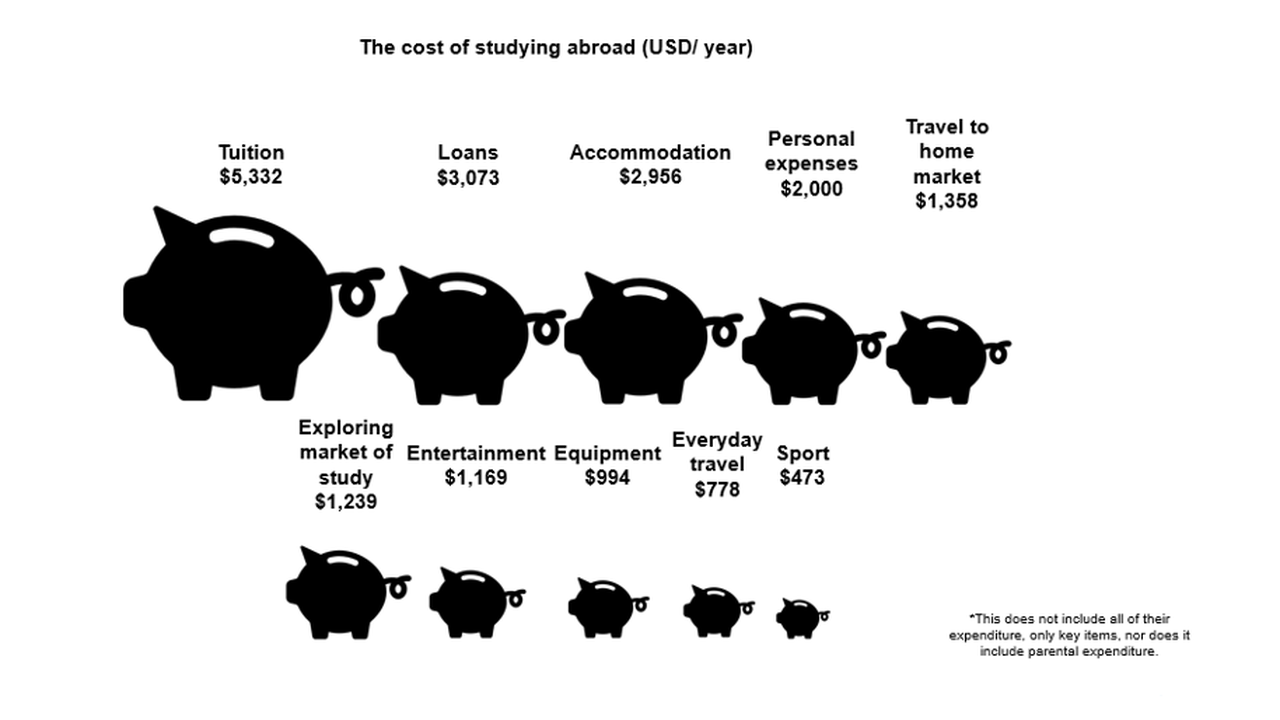

La barrière de l’argent, avant et sur place

Un problème d’argent d’abord. “J’ai eu une bourse Erasmus de 420 euros par mois, le plus haut niveau. Cela ne couvrait même pas la moitié de mon loyer.” Une situation financière qui stresse 4 étudiants sur 10 selon l’étude. Rien d’étonnant quand on sait qu’une année à l’étranger coûte environ 20.000 dollars dont par exemple 5.332 pour les frais de scolarité et 2.956 pour se loger. Cette pression financière peut influencer ses choix professionnels, en particulier dans le cadre d’un stage : “celui qui n’a pas ses parents derrière se tournera fatalement vers ce qui paye bien, comme la finance”, raconte Mathilde.

Extrait de l'étude de HSBCHSBC

Choisir les Etats-Unis revient à débourser 1.000 euros pour six mois pour une assurance santé bas de gamme coûte. Et même avec une assurance, le risque des coûts hospitaliers est énorme. “Quand tu prends ton assurance, on te recommande en cas d'appendicite de prendre de la morphine et de rentrer en France plutôt que de te faire soigner aux Etats-Unis. Ca te coûtera moins cher”, raconte Corentin, étudiant à HEC, à propos de son échange à Austin au Texas. “S’il n’y a pas tes parents derrière, il ne faut même pas penser à partir”.

Sur place, au-delà des dépenses de la vie courante, beaucoup d’étudiants se servent de cette expatriation pour découvrir le pays. “Depuis Austin, je partais un week-end sur deux. Je suis allé à Los Angeles, à New York, à Montréal…”, raconte Corentin. L’étude de HSBC évalue à près de 1.500 dollars le poste de dépense réservé aux voyages au sein du pays.

Un poste de dépenses loin d’être obligatoire mais qui reste un quasi incontournable pour nombre d’étudiants qui peuvent se le permettre. “Sans mes voyages, je n’aurais pas eu la même expérience à l’étranger…Mais il fallait avoir les moyens de suivre les autres”, reconnaît Corentin. Une expérience dont Thomas, parti en Bolivie l’année dernière, n’a pas profité : “Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, le Machu Pichu… C’était presque tous les week-ends. Ils allaient dans des hôtels, et en boîte. Même en travaillant, impossible de m’aligner sur leurs dépenses. Alors le week-end, je restais assez seul”.

Le spleen de l’exil

Au difficultés financières peuvent s’ajouter des difficultés d’adaptation. Selon HSBC, 92% attestent avoir déjà ressenti “le blues de la maison”, et près de la moitié de manière soutenue. “C’était en fait ce qui était le plus dur”, raconte Alexandre, étudiant à l’Emlyon. “Être seul et être loin. Dans ma famille on est une vingtaine : il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins… Et tout à coup, se retrouver dans un petit appartement à faire des skypes de temps en temps ? Oui, c’est dur”.

D’autant que le melting pot survendu par les universités n’a pas toujours lieu. “Le premier jour, l’université nous a fait toute une formation pour nous expliquer quelles étaient les moeurs du pays. Il fallait demander “is it ok if I kiss you ?” avant d’embrasser une fille en soirée, ou c’était considéré comme du harcèlement sexuel”, raconte Corentin. “Même dans un pays aussi proche que les Etats-Unis, on en vient à sentir très vite des barrières culturelles”. “C’était difficile de s’intégrer avec les Américains”, raconte Jean, en école d’ingénieur, et en stage à Berkeley. “Chacun a déjà sa vie, ses habitudes, ses amis. On est beaucoup restés entre Français”. “D’ailleurs, je crois personnellement qu’il est difficile de devenir très ami avec quelqu’un qui ne parle pas sa langue”, ajoute Corentin. Une difficulté soulignée par plus d’un tiers des étudiants selon HSBC, qui attestent de l’existence d’une “barrière linguistique difficile à surmonter”.

La distance pèse sur le moral

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne, les difficultés grandissent. Mathilde en accuse déjà l’effet au Royaume-Uni. “C’est bête, mais j’étais sur une île. Alors forcément, je me sentais plus isolée que si j’avais pu prendre un bus directement pour la maison”. Et pour ceux qui sont allés à l’autre bout du monde, “être à l’étranger en Belgique ou à Los Angeles, ça n’a rien à voir. Ici, j’ai un océan qui me sépare de la France, je suis jetlagué, en décalage par rapport à ma famille, à mes amis”, raconte Jean. “Je sais qu’à partir de 15 heures, je ne peux plus appeler personne. Alors j’envoie un mail… Mais quand je me réveille et que mes parents m’ont répondu, c’est vraiment bien” sourit-il.

Pour Alexandre, “être à 12 ou 13 heures de vol de chez soi, ça veut dire prendre sur soi. Alors que pour d’autres étudiants, ça avait l’air normal de rentrer le week-end, pour moi c’était impossible”.

Performances universitaires affectées

“A l’étranger, il faut rester actif”, raconte Jean. “Rencontrer d’autres personnes, se présenter, sympathiser… Ca demande beaucoup d’efforts”. C’est ce dont rend compte 66% des 800 étudiants interrogés par HSBC. Des efforts qui ne sont pas sans conséquence sur l’attention en classe. Pour un quart, elle est impactée négativement par la vie à l’étranger. Plus grave encore, trois étudiants sur dix attestent d’une baisse de leur performances universitaires.

Toutefois, tempère Jean, “dans tous les cas, le but d’un échange n’est pas vraiment d’être performant”. Et nos souvenirs de l'Auberge Espagnole lui donnent sans doute raison.

Ines Clivio